ダイレクトメール(DM)は採用されやすい広告手法ですが、費用対効果の高い広告にするためには、受け取った見込み客の反応率や効果の測定方法を理解する必要があります。

今回はDMの反応率の平均値や効果の測定方法を解説します。また、DMの反応率を高める方法も紹介するので、マーケティング担当の方は参考にしてください。

DMの反応率の平均はどのくらい?

DMは自社の商品やサービスの購入ターゲットとする見込み客に対して、個人や法人宛に郵送などを利用して宣伝する広告手法です。

取り入れられやすい手法ですが、DMの反応率はどれくらいなのでしょうか。本記事では平均的なDMの反応率を解説します。

DMの反応率の平均は1%

日本政策金融公庫が公開している「売り上げアップにつながるチラシ・DM作成術」によれば、不特定多数の人を対象にしたDMやチラシの反応率は0.5%から1.0%程度となっています。

DMを送る企業や取り扱う商品・サービス、DMの郵送数によって違いはあるものの、平均的に見た場合、それほど反響の取れる広告手法ではないと感じるかもしれません。

ただし、DMの反応率はあくまでも目安であり、大切になるのはDMの費用対効果です。そのため、反応率が低くても売上に大きく貢献する可能性があります。

出典:日本政策金融公庫.「売り上げアップにつながるチラシ・DM作成術」. https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/pdf/kei_qa_0902.pdf, (2022_07_22).

本人宛DMの「行動喚起率」は21%という調査結果も

一般社団法人日本ダイレクトメール協会が行った「DMメディア実態調査2021」の報告によれば、世帯で受け取ったDMのうち、本人宛のDMの開封率は79.5%でした。

この調査におけるDMとは、封書やはがき、無宛名郵便、情報誌・カタログ、同梱パンフレットと定義されています。

また、本人宛ダイレクトメールを受け取った場合の行動喚起率は21.0%で、前回調査の15.1%を大きく上回っていることが分かりました。

21.0%のうち、従来のDMの反応とされていた商品・サービスの購入、資料請求、問い合わせを行った割合は次のとおりです。

- 商品・サービスの購入:3.4%

- 資料請求をした:2.8%

- 問い合わせた:0.7%

一方、それ以外の間接的な行動の割合は次のとおりです。

- インターネットで調べた:8.0%

- 店に出かけた:1.8%

- 家族・友人などとの話題にした:2.9%

- 会員登録した:1.7%

- インターネット上の掲示板に書き込んだ:0.3%

- その他:0.4%

このように、DMの効果とされていた反応率が数パーセント程度といわれてきたことに対し、数倍の行動喚起効果があることが確認されました。

調査によって数値は異なりますが、DMの効果は大きい可能性があるといえるでしょう。

出典:一般社団法人日本ダイレクトメール協会.「DMメディア実態調査2021」. https://www.jdma.or.jp/upload/dm_report/dm_report.pdf?c=1655167226 (2022_07_22).

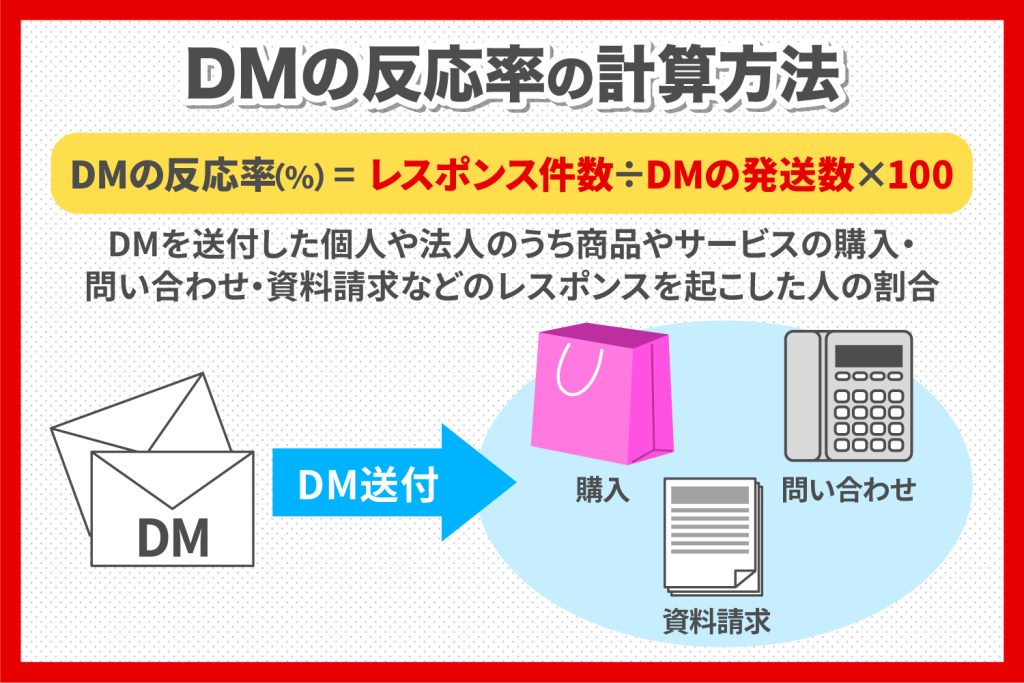

DMの反応率の計算方法は?

DMの反応率とは、DMを送付した個人や法人の顧客のうち、商品やサービスの購入・問い合わせ・資料請求などのレスポンスを起こした人の割合のことです。

反応率が高いほど、より効果的なDMを送付できているといえます。なお、DMの反応率の計算式は次のとおりです。

DMの反応率(%)=レスポンス件数÷DMの発送数×100

DMの反応率とCPRの違い

DMの反応率は、DMを送付したことによる効果を測るための指標のことをいいます。一方、DMに掛かったコストに対して効果を測定する場合はCPRという指標を用いるのが一般的です。

CPRとはCost Per Responseの頭文字を取ったもので、反応1件当たりの獲得単価のことで、見込み顧客獲得単価ともいいます。CPRが低いほど、費用対効果が高いことになります。

CPRの計算方法は次のとおりです。

DMのCPR(円)=DM作成に掛かったすべてのコスト÷レスポンス件数

DMの制作費用の他、発送料金など、DM作成に費やしたすべての費用から計算するのがポイントです。

CPRを用いて獲得コストを算出し、DMにおける広告費の損益分岐ラインを把握するのが重要になります。

DMの効果測定をする5つの手順

これまで解説してきたDMの反応率やCPRの算出方法を用いて、実際にDMの効果を測定する手順を紹介します。

具体的な手順は次のとおりです。

- DMの総コストを算出する

- 損益分岐点を算出する

- 受注件数で損益を算出する

- 反応率を算出する

- 反応率とCPRを分析する

1.DMの総コストを算出する

まずはDMに掛かった総コストを算出します。次のように、ダイレクトメールの作成から発送するまでに費やした経費を計算しましょう。

DMの総コスト=DMの制作費+印刷費+発送準備作業費+配送費

2.損益分岐点を算出する

次に、手順1で算出したDMの総コストを回収するための損益分岐点を算出します。

損益分岐点となるのは、コスト回収のために必要なレスポンスの件数です。

損益分岐点を算出するための計算式は次のとおりです。

損益分岐点(コスト回収に必要なレスポンスの件数)=DMの総コスト÷1件当たりの粗利額

例えば、DMの総コストが200万円、1件当たりの粗利額が1万円の商品を販売する場合、DMの送付に対して200件のレスポンスが必要になることが分かります。

3.受注件数で損益を算出する

DMの損益分岐点を算出したら、次に実際の受注件数による損益を算出します。

コスト回収に必要な受注件数と比較して、実際の受注件数が上回っていれば黒字、下回っていれば赤字です。

DMの効果測定では、実際の受注件数がコスト回収に必要な受注件数を上回っていることが理想であり、受注件数が多いほど費用対効果が高い広告になったことを示します。

4.反応率を算出する

DMの総コストや損益分岐点などを算出したら、DMの反応率を見てみましょう。

前述のとおり、DMの反応率(%)は「レスポンスの件数÷DMの発送数×100」で算出します。

DMの反応率は1%程度が成功の目安となるため、実際にはどうだったかを測定しましょう。

5.反応率とCPRを分析する

最後に、反応率とCPRを分析しましょう。

反応率が高ければDMによって多くの顧客の行動を喚起できたことになり、反応率が低ければ行動を喚起できなかったことになります。

また、CPRが低いほど獲得コストも低く、費用対効果が高かったことを示します。CPRが高いほどと獲得コストも高くついたということになるのです。

関連記事:DM送付後の効果測定方法は?確認するべき指標と計算方法を解説

DMの反応率を上げる5つのポイント

DMマーケティングでは、反応率をいかに上げるかが重要になります。DMの反応率を上げるために意識したいポイントは次のとおりです。

- ターゲットの絞り込み

- 魅力的なオファー

- LPやSNSなどへの導線

- DMの形状やデザイン

- 発想のタイミング

1.ターゲットの絞り込み

DMの反応率を上げるためには、ターゲットを絞り込むことが大切になります。

ターゲットを絞り込んでから、その人物が興味のある情報を送付すれば、顧客は自分事と感じやすくなるためです。これをカクテルパーティー効果といいます。

つまり、DMでは万人向けに作成するよりも、自社のサービスや商品にニーズがあるターゲットに絞った方が刺さりやすくなります。

自社の顧客データなどを使って、自社のニーズに合った人物を想定し、それに当てはまるターゲットを選出しましょう。

明確なターゲットの作成と絞り込みによって、DMの反応率アップを期待できるでしょう。

2.魅力的なオファー

DMの反応率を上げるには、魅力的なオファーを添えることも重要です。

オファーとは顧客にメリットがあるプレゼント企画や割引キャンペーンの案内などを指します。

オファーの例としては、次のようなものが挙げられます。

- 〇月末までのご購入で30%オフのキャンペーン実施中

- 次回来店時に特典オリジナルキャラクターグッズをプレゼント

- ご家族・ご友人の紹介で3,000円分の商品券をプレゼント

- 業界低水準の低金利ローンをご紹介

- 〇月は無料相談会毎日開催中 など

このようなオファーが添えられていれば、商品の購入やサービスの利用を考えていた見込み客の行動を喚起できる可能性が高まるでしょう。

3.LPやSNSなどへの導線

LPやSNSなどへ誘導するのも、DMの反応率アップに効果的です。

DMはテレビCMと比較して情報を盛り込みやすいものの、文字数が多すぎると読む気が失せるケースもあるなど、記載する情報量のバランスが重要になります。

より多くの情報を伝えたい場合は、LPのURLやFacebook・InstagramなどSNSのアカウント、QRコードなど記載しましょう。自分宛てのDMに対して、インターネットで調べた人がある程度存在していることからも、反応率アップに有効な手段といえます。

特に提供する商品やサービスが高額な場合は、インターネットへの誘導が効果的であることを覚えておきましょう。

関連記事:DMとQRコードは相性抜群!メリットと活用術を解説

4.DMの形状やデザイン

DMの反応率アップを目指すならば、DMの形状やデザインにも着目しましょう。

ターゲットに合わせたDMの形やデザインを採用すれば、DMをより多くの人に見てもらえる可能性が高まるためです。

DMの形状には次のような種類があります。

- 通常ハガキ

- 往復ハガキ

- 大判ハガキ

- 圧着ハガキ

- 封書DM

- 変形DM

同じハガキでも、通常ハガキなら手に取ってもらえれば情報を伝えやすく、往復ハガキならオファーのアピールの他にも、資料請求やアンケートなどにも活用可能です。また、封書を採用すれば、伝えられる情報量は格段にアップします。

自社のサービスや商品、訴求したいターゲットに合わせてDMの形状やデザインを考えるようにしましょう。

5.発送のタイミング

DMの反応率を高めるには、発送のタイミングを意識しましょう。

DMを受け取るタイミングが悪いと、想定した反応を得られない可能性が高いためです。

BtoC向けのDMは顧客の誕生月やゴールデンウィーク、ボーナス、季節のイベントなどを考えながら、いつ送付するのが効果的か考えましょう。

また、季節や時期に合わせてキャッチーな言葉を添えると、反応率は高くなる傾向にあります。

BtoB向けのDMでは、商品の買い替え時期や予算取りのタイミング、決算前、採用のタイミング、助成金・補助金の締め切り前など、各業界の動向を見極めて送付するタイミングを探りましょう。

まとめ

今回はDMの反応率や平均値や測定方法、数値の改善方法などを解説しました。

見込み客からの反応率をアップさせるためには、ポイントを押さえて作成・送付するのが重要です。

DMの効果の測定方法や反応率アップの方法を習得して、より効果的なDM作成を心掛けましょう。

また、当社が提供するサービス「DM+」なら、顧客ごとに固有のQRコードを添付したDMを送付でき、DMを受け取った顧客の反応を測定できます。

反応率の高いDMマーケティングを目指すなら、「DM+」の導入をぜひ検討してみてください。