DM営業は、電子メールが普及する以前から活用されてきた営業手法です。顧客に企業や商品・サービスの情報を提供する手法として、多くの企業で活用されています。BtoCの営業として使われることが多いDM営業ですが、近年では、BtoBにおいても増加傾向にあります。

ただしBtoBにおけるDM営業は、DMのメリットを十分に活かさなければ効果を発揮できません。この記事では、DM営業についての概要やメリット・デメリット、効果を高めるコツ、効果測定の方法などを詳しく解説します。これからDM営業をしたいと考えている方や、現在のDM営業で求める成果が出ないことに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもDM営業とは?

DM営業とは、ダイレクトメールを活用したマーケティング戦略のひとつです。企業や店舗からのお知らせや広告などを顧客の手元に届ける手法で、配布物をダイレクトメール(Direct Mail)と呼びます。

DM営業は、一度に多くの顧客へアプローチできる手段として昔から活用されています。訪問営業以上に適確に顧客へ情報を伝えられる面でも有効な営業方法です。特に新規開拓を行う場合、訪問営業・電話営業では門前払いになるケースは珍しくありません。郵送物として確実に担当者の手元に届くDM営業なら、より少ない労力で、顧客に情報を届けることができます。

しかし、そもそもDMは読んでもらえるのかと疑問に感じている人も多いのではないでしょうか?BtoCのデータではありますが、DMメディア実態調査2021によると、利用経験のある企業からのDM開封率は93.0%。また利用経験のない企業からであっても、76.3%が開封するということが明らかになりました。

同調査においてDM営業による顧客の行動喚起率を調べた結果、DMを受け取った顧客の内21.0%は何らかのアクションを起こしていたことも分かっています。直接的に購買に繋がるものばかりではありませんが、インターネットで調べた、話題にした、などの情報拡散効果も見て取れるでしょう。

直接契約が見込めるのはもちろん、まずは自社のサービスを知ってもらうためのツールとして、有効なマーケティング施策と言えます。

出典:DMメディア実態調査2021|一般社団法人日本ダイレクトメール協会

https://www.jdma.or.jp/upload/research/20-2022-000021.pdf

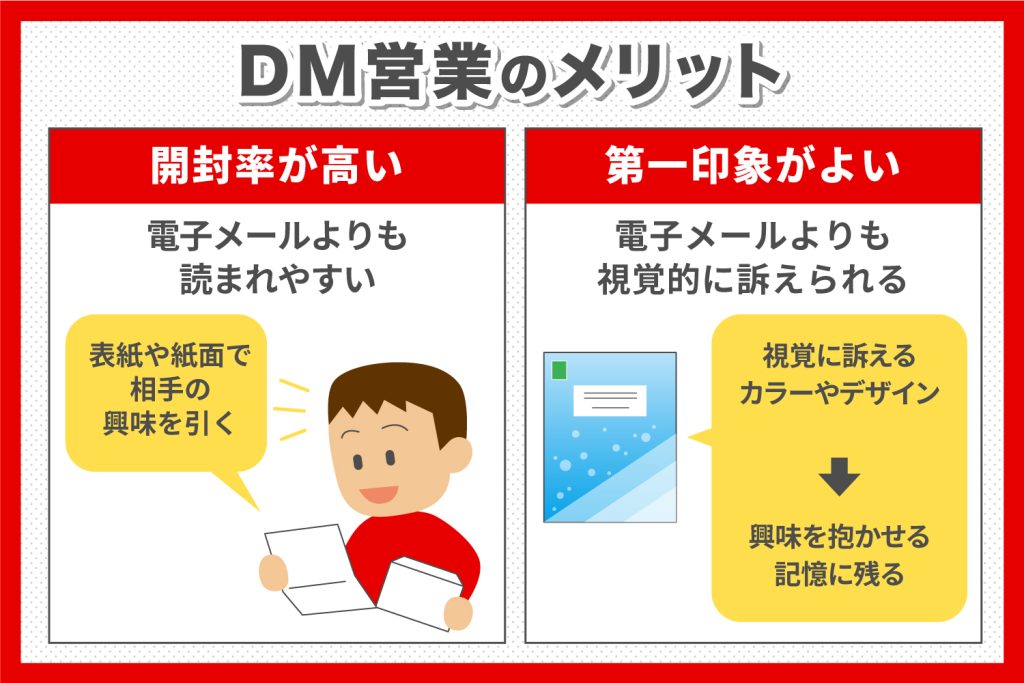

DM営業のメリット2つ

DM営業には、訪問営業や電子メールを用いた営業にはないメリットがあります。一度に複数の顧客や見込み客に対してアプローチできる点や、訴求力の高さはDM営業ならではの長所と言えるでしょう。

続いては、DM営業と訪問営業・電子メール営業を比較した場合のメリットについて詳しくみていきます。

開封率が高い。電子メールよりも読まれやすい

先ほど紹介したように、利用経験のない企業からのDM開封率(BtoC)は、76.3%と高い数値であることが調査結果として現れています。

電子メールの開封率は業種や送る相手によっても異なりますが、「Ultimate Email Marketing Benchmarks for 2022: By Industry and Day」が公表したレポートによれば、電子メール広告の開封率は21.5%でした。

DMは電子メールと異なり、表紙や紙面で相手の興味を引くことができます。相手に「とりあえず見てもらう」ことが目的なら、DMは有効な手段と言えるでしょう。

DMは作成する費用がかかります。そのため電子メールと比較すると数を送ることはできませんが、BtoCより数が絞られるBtoBなら、DMのほうが向いていると言えるかもしれません。

またテレアポとの相乗効果も見込めます。自社の情報を事前に知ってもらうことで、相手のニーズにマッチしている場合は「以前届いたDMの会社」と認識してもらえます。

取り扱い商品の魅力や自社の紹介がスムーズに行え、アポイントメント獲得に繋がります。

第一印象がよい。電子メールよりも視覚的に訴えられる

電子メールの受信箱は、基本的に送信元と件名だけが表示されるので、送られたユーザーにとっては一見どれも同じように見えます。視覚的に目立たせるのが難しく、件名だけ見て削除されることは珍しくありません。

一方、DM営業では開封前から視覚に訴えるカラーやデザインを用いることで「これは何だろう?」と興味を抱かせることができます。

配色を工夫することで、色やデザインの持つイメージを与えることも可能です。例えばパステルカラーやグリーン系の色味は「親切・優しい」といった印象になり、原色は「活発・勢いのある」という印象を与える効果があります。

万が一DMが開封されなくても、インパクトのある表紙は人の記憶の中に残り、何かのきっかけで思い出すこともあるでしょう。「先日DMを送付させていただきました。赤い封筒なのですが…」など、些細なヒントを出すだけで「あのDMか」と思い出してもらえる可能性もあります。

DM営業のデメリット

営業において高い効果が期待できるDMですが、いくつかのデメリットも存在します。

一番は、電子メールと比較したコストの問題です。電子メールとは異なり、封筒・封入物を用意するコストや手間が発生します。手軽さに限って言えば、電子メールの方が圧倒的に簡単で多くの人にアプローチが可能です。

また宛名の印刷・郵送手続きなどは、送付数が多くなるほど郵送費用だけでなく、人的なコストも増大させてしまいます。企業のブランドや商品・サービスなどに高い関心を抱いている顧客だけに限定してDM営業を行うなどの工夫をしなければ、効果以上のコストがかかってしまう恐れもあるので注意しましょう。

DM営業の効果を高めるためのコツ5選

DM営業は闇雲にDMを送付すればよいという訳ではありません。続いては、DM営業を行う際に効果的なコツを紹介していきます。ぜひ、以下のポイントに着目してDM営業に取り組んでみてください。

ターゲットを明確にする。開封してくれるユーザーを狙って絞る

DM営業を効果的に行うためには、ターゲットの属性を明確に決めることが重要です。既存顧客か、新規顧客か、どの程度の規模の会社をターゲットとするのか等、ピンポイントでターゲットを設定していきましょう。

幅広い層に届けようとすると、DMの内容も顧客に刺さらない内容になってしまいます。たとえば、採用管理システムを宣伝するDMを大企業・中小企業を絞らずに送ると、中小企業だからこそ刺さるポイントを訴求できません。

またDMを開封してもらうには「あなたのために送ったDM」と感じてもらうことが重要です。相手にとってまったく興味のない商材の案内では、読んでもらえる可能性が低くなってしまいます。ターゲットを絞ることで確実に顧客にリーチできるだけでなく、訴求もしっかりと行うことができます。

ターゲットの選定はDM営業において、何よりも重要な工程です。しっかりと時間をかけて戦略を立て、ターゲットを選定しましょう。

開封につながる送付時期を選定する

BtoB商材のDMを送付する際は、送付先の業界の繁忙期などは避けた方がよいでしょう。忙しいタイミングでDMを送付してしまうと、開封しても内容が記憶に残りにくかったり、開封率が下がったりします。

業界のデータがあれば参考にし、開封してもらいやすいタイミングで送付しましょう。また、DM営業を行う場合に適しているのは、購買意欲が高まるタイミングでの送付です。

例えば多くの会社は繁忙期前に繁忙期に役立つサービスの導入を検討する機会があります。

もし自社のサービスが繁忙期向けの商材であるならば、繁忙期前にDMを送付するとよいでしょう。「この商品を使えば、繁忙期に役立つかもしれない」と思ってもらえれば、購買や契約に繋がる可能性はグッと高くなります。

開封につながる送付時期を狙うには、自社でもデータを蓄積するのがおすすめです。取引のある会社などのデータを参考にしていくことで、より良いタイミングでDMが送付できるようになります。

開封したくなるような封筒にする

DMは開封してもらわなければ効果を発揮しません。

DMを送付するターゲットを決めることができたら、封筒のデザインにもこだわってみましょう。真っ白な封筒に、ただ宛名と送り主が書かれているだけでは受け取った側は特に興味を持つこともなく記憶にも残らず、そのまま破棄してしまうかもしれません。

しかし、透明な封筒で中にクーポンが同封されているのが見えたり、「○○にお困りの方へお知らせです」と封筒に書かれていたらどうでしょうか。困り事を解決できるかもしれない、お得なクーポンがもらえるといった直接的なメリットは、DMを開封する動機となります。

ほかにも、宛名に担当者名を入れたり、封筒の表紙に「ご案内」と書くところを「○○でお悩みの担当者様へ」とするなど、さまざまな工夫が考えられます。

顧客のニーズにマッチするメッセージや、顧客にとってメリットとなる情報はとても重要です。第一印象でDMを読むメリットがあると感じてもらえる封筒作りを工夫してみましょう。

興味を持ってもらう・印象に残るDMにする

DM営業の強みは、情報を正確に相手へ届けることができる点です。開封してもらうことも勿論重要ですが、最終目標は営業成果を上げることです。内容も充分に精査し魅力的なDMを作成しましょう。

デザインやキャッチコピーなどは見やすさを重視し、情報は少しでも記憶に残るように工夫が必要です。色の組み合わせや装飾などは、特に多くの人の意見を聞いて誰が見ても分かりやすいようデザインしてみてください。

DMの内容はあくまでフラットな情報提供を心掛けましょう。セールスを露骨にアピールしてしまうと、相手は「商品やサービスを売りたいだけなのでは?」と感じてしまいやすいです。ネガティブな印象を与えてしまうと、そこでDMを読み進めるのを止めてしまったり、企業のマイナスイメージを持たれたりしてしまう恐れもあります。

DM営業では、相手にとってメリットとなる情報を取捨選択して掲載してみてください。「この商品は貴社なら、このような使い方をするのもおすすめです」など、相手の困り事を解決できる情報を掲載できれば、商品やサービスの魅力をよりアピールできるでしょう。

DMを送るだけで終わりにしない。電話営業や再送を試みる

DM営業に失敗してしまうケースで多いのは、送りっぱなしにしてしまうことです。DMを見て相手企業側から問い合わせがあれば、良いDM効果を得られていますが、特にBtoBにおいては、こうしたケースはあまり期待できません。

企業間の契約や取引においては、アフターフォローの有無や企業の実績、サービスを利用することのメリット、デメリットなど、営業担当者と直接話をすることでしか分からない情報が多くあります。

BtoC商材のように単純に「商品を買う」という事だけで完結しません。

相手の人柄を見て契約を決めたいというケースもあるでしょう。

そこでDM営業で相手の関心を引き、その記憶を忘れない内に電話営業や訪問営業でもう一押しすることが重要です。関心のある商品やサービスなら、アポイントメントも取りやすく、営業においても有利だと言えます。

一度DMを送付してよい反応が見られなかった場合でも、期間を開けて再送してみましょう。流行や世の中の情勢によって、今まで見向きされなかったサービスが日の目を見るように、状況が変われば関心の対象も変わってきます。

再送のサイクルは、半年~1年に1度程度を目安に、相手が不快に思わない頻度で再送することがポイントです。

QRコードを使ってDMの反応があった人だけにテレマーケティングする方法も下記ブログで紹介しています。

▼QRコードのメリットや使用例は?QRコードを活用したマーケティングも紹介

PDCAを回して精度を向上させる

DM営業を行った後はPDCAサイクルを見直して、継続的に改善させていきましょう。

PDCAとはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)を指します。DM営業において、ターゲットの選定や送付物の内容を計画し、実際にDM営業を実行した後は、成果を分析して効果を高めるよう改善していくことが重要です。

PDCAサイクルをうまく回すには、正確な効果測定(Check)が必要です。DMの効果測定の方法はさまざまですが、レスポンス率(=反応率)・CVR(=最終的な成果につながった割合)・F2転換率(=リピート率)・CPR(=レスポンス1件あたりのコスト)・CPO(=受注1件あたりのコスト)を計測することで、費用対効果をある程度把握できるようになります。

また近年は、DMにQRコードを添付してWebサイトにアクセスを誘導することで、詳細な顧客の行動を測定しようという取り組みも多くみられます。

「開封してQRコードを読み込んだ顧客の割合(興味を持った顧客の割合)」・「開封してQRコードを読み込んだにもかかわらず、なぜコンバージョンに至らなかったのか」といった分析にも役立ちます。

詳しくは次の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

<効果測定について解説した記事URL>

まとめ

今回は、DM営業について紹介してきました。内容も重要ですが、その後の効果測定も大切です。効果測定を行って改善していかなければ、延々とDMにコストをかけ続けることになってしまいます。

しかしDMの効果測定を行うためには、あらかじめ効果測定ができる状態が必要であったり、送付後に営業電話をかけるなどのフローが必要です。

DM+では、顧客ごとに固有のQRコードを添付するサービスを行っています。DMを見て誰がいつQRコードにアクセスしたのか・遷移後にどのように行動しているのかをリサーチ可能です。

これからの営業をより効果的・効率的に行うために、ぜひDM営業を上手に活用してみてください。